エケベリアについてネットで検索するとき、略語や難しい表現があると頭に入りにくいですよね。

それでも何となくわかったふりをして読み進めているのではないでしょうか?

そこで今回は、いまさら人に聞けないけど知っておきたい用語集をまとめてみました。

一般的に使われている用語から、当サイト内で独特の表現をする場合の用語も含みます。

f. / fa.

forma ないし form の略で、「品種」を意味する。

同一地域内で生息している他の原種と比べて、形態的に異なっている個体のこと。

あくまで自然界の中で起こった変異を意味し、園芸で人工的に作られたものは、栽培品種/園芸品種という。

国際命名規約に基づく分類は、以下の通り変種の下に置かれる。

・二命名法:属名+種小名

・三命名法:亜種名、変種名、品種名

例:Echeveria colorata f. brandtii

var. / variety

variety の略で、「変種」 を意味する。

基本的には原種と同類でありながら、形態的に異なっており、地理的にも異なる地域で育つ個体のこと。

あくまで自然界の中で起こった変異を意味し、園芸で人工的に作られたものは変種として扱わず、栽培品種/園芸品種という。

国際命名規約に基づく分類は、以下の通り亜種の下に置かれる。

・二命名法:属名+種小名

・三命名法:亜種名、変種名、品種名

例:Echeveria setosa var. setosa

sp.

species の略で、「種」を意味する。

植物名がわからない場合に使用する。

ssp./subsp.

subspeciesの略で、「亜種」を意味する。

基本的には原種と同類でありながら、形態的に異なっており、地理的にも異なる地域で育つ個体のこと。

変種との明確な違いがなく、亜種を認めない立場もある。

国際命名規約に基づく分類は、以下の通り変種の上に置かれる。

・二命名法:属名+種小名

・三命名法:亜種名、変種名、品種名

cultivar

栽培品種/園芸品種 のこと。

人工的に選抜、交配、突然変異等でつくられたもので、他の栽培品種や原種と識別される特性を安定してもち、かつ、その特性をもったまま殖やすことができるもの。

亜種(あしゅ)

基本的には原種と同類でありながら、形態的に異なっており、地理的にも異なる地域で育つ個体のこと。

変種との明確な違いがなく、亜種を認めない立場もある。英語では subspecies/ssp./subsp. と表現する。

国際命名規約に基づく分類は、以下の通り変種の上に置かれる。

・二命名法:属名+種小名

・三命名法:亜種名、変種名、品種名

ウォーターマーク/ファセットライン

葉の表面についている白い粉によって現れる、年輪や波紋、切子面のような模様のこと。

葉の成長において、中心に重なっている状態から開いていく過程でできると思われる。

トリマネンシスやクライギアナ、ラウイ交配種など、葉に白い粉が薄くついているエケベリアによくみられる。

日本国内では、古くから ウォーターマーク と呼ばれているが、グローバル標準ではファセットラインという。

エッジ(えっじ)

葉の縁のこと。

エケベリアには、葉の縁が赤や黒などの色で線状に染まるタイプがある。

当サイトでは、葉が赤色に縁取られていることを、「エッジに~色のラインがでる」などと表現することがある。

栄養繁殖(えいようはんしょく)

植物の繁殖方法で、種子から育てる(実生)のではなく、葉挿し、挿し木、胴切り、株分けなどの方法で子株をふやすこと。

親株と同じ性質を持ったクローンが得られる。

斑入りの場合、葉挿しすると子株に斑が反映されないことが多い。

カキ仔(かきこ)

親株から生えてきた子株を切り離したもの。

カット苗(かっとなえ)

苗を茎の途中でカットした部分のうち、根がなく葉の生長点がある方のこと。多肉の発送方法の1つとして用いられる。

乾燥させて土に置くと、しばらくして発根する。

多肉植物の発送方法には主に以下がある。

| ポット苗 | 苗を鉢に植えたままの状態で送る方法 |

| 抜き苗 | 苗を鉢から抜いて土を落とし、根が残った状態で送る方法 |

| カット苗 | 苗を茎の途中でカットして、根がついてない状態で送る方法 |

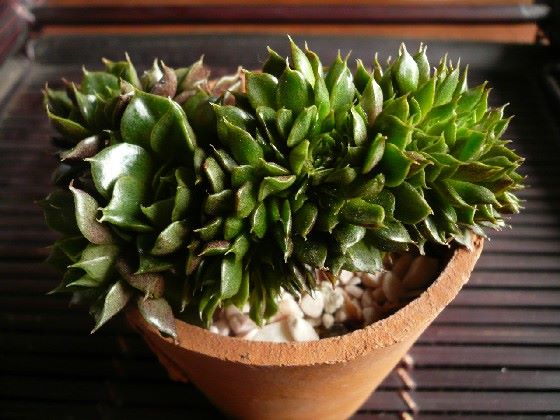

群生(ぐんせい)

1つの苗から直接子株が出て、群れをなすように育つこと。

七福神、ミニマ、ビンセントカットのように仔吹きやすいタイプがある。

クローン(くろーん)

種子から育てる(実生)のではなく、葉挿し、挿し木、胴切り、株分けなどの方法(栄養繁殖)で増やされた子株のこと。

親株と同じ性質を持っている。

斑入りの場合、葉挿しすると子株に斑が反映されないことが多い。

茎立ち(くきたち、くきだち)

苗が成長するにつれ、下葉が枯れて茎が幹状になって伸びた状態。

錦晃星(プルビナータ)、紅司(ノドゥローサ)など茎立ちしやすいタイプがある。

原種(げんしゅ)

原生地に生えている野生のままのものや、改良される前のもの。野生種(Wild species)。

当サイトでは、原種の中に以下を含めて紹介している。

・亜種、変種、品種

・交配種以外の栽培品種

交配種/交雑種(こうはいしゅ/こうざつしゅ)

異なる2種以上の親同士を人工的に受粉させてできた新しい品種のこと。ハイブリッド(Hybrid/hyb.)ともいう。

黒化(こっか、くろか)

葉が黒すすにおおわれたように黒ずんで枯れていく症状。

ハダニに吸われることで発生する。

仔吹く(こぶく)

親株から子株が生えること。

切り離したものをカキ仔といい、複数出た子株をそのまま育てると群生する。

挿し木(さしき)

植物を繁殖させるために、茎の途中で切った苗(カット苗)を土に挿して発根させる方法のこと。

栽培品種/園芸品種(さいばいひんしゅ/えんげいひんしゅ)

人工的に選抜、交配、突然変異等でつくられたもの(cultivar)で、他の栽培品種や原種と識別される特性を安定してもち、かつ、その特性をもったまま殖やすことができるもの。

白い粉(しろいこな)

葉の表面を覆う白色の粉のこと。

ブルーム といわれる果糖を意味し、強い光による水分の蒸発から身を守るためのものできる。

ラウイ、カンテ、メキシカンジャイアントといったエケベリアにみられる。

白い粉が薄めに出るエケエリアが作り出す模様を、ファセットライン(ウォーターマーク)という

綴化(てっか)/帯化(たいか)

生長点に傷が入ったり突然変異が起こることで、通常のロゼットを形成せずに線状ないし帯状に成長すること。

「クリスタータ」ともいう。

「せっか」といわれることがあったが、生長点が通常とは違う場所に多数生じる「石化」のことであり、綴化とは異なる。

胴切り(どうぎり)

茎の途中でカットすること。

徒長したり茎立ちしたために仕立て直すとき、増殖させるときなどによく行われる。

カットした部分のうち、葉の生長点がある方をカット苗という。

徒長(とちょう)

茎が間延びしてひょろひょろと伸びてしまうこと。日照不足や水やりのし過ぎで発生する。

抜き苗(ぬきなえ)

鉢から抜いて根の土を落とした苗のこと。多肉植物の発送方法の1つとして用いられる。

多肉植物の発送方法として主に以下がある。

| ポット苗 | 苗を鉢に植えたままの状態で送る方法 |

| 抜き苗 | 苗を鉢から抜いて土を落とし、根が残った状態で送る方法 |

| カット苗 | 苗を茎の途中でカットして、根がついてない状態で送る方法 |

根岸交配(ねぎしこうはい)

多肉愛好家の根岸利和氏が、1970年代半ばから1980年後半にかけて作出したエケベリア交配種。

沙羅姫牡丹、七福美尼、野ばらの精、大和美尼といった、現在でも人気の交配種が含まれる。

根腐れ(ねぐされ)

根がカビなどの細菌に侵されて腐ること。長期間植え替えをしないと、鉢の中で根がつまって腐りやすくなる。

放置すると細菌が茎を経由して株全体にいきわたり枯れてしまう。

症状が出ると急激に進行するケースが多い。

茎が柔らかい、葉が透明になるなどの症状が出たら、早急に痛んだ個所を切り取って乾燥させる、殺菌剤を散布する等の対応が必要。

それでも進行が進む場合は、元気な葉をとって葉挿しにして生き残りを図る方法もある。

ハイブリッド/hybrid/hyb.

異なる2つ以上の親同士を人工的に受粉させてできた新しい品種のこと。交配種/交雑種ともいう。

葉挿し(はざし)

葉を茎からとって、発芽させる方法。

葉を茎との接点から取らないと発芽しない。

徒長した苗の場合葉がとりやすいが、ぎっしり詰まった葉の場合には葉が途中で切れてしまう可能性がある。

エケベリアによって葉挿しの成功率は異なるが、葉挿しやすいタイプは数週間で発芽する。

葉焼け(はやけ)

直射日光に長時間当たることで、葉の細胞が火傷すること。

台風一過や日照不足が続いた後に晴れ間が出た時に発生しやすい。

品種(ひんしゅ)

同一地域内で生息している他の原種と比べて、形態的に異なっている個体のこと。

あくまで自然界の中で起こった変異を意味し、園芸で人工的に作られたものは、栽培品種/園芸品種という。

forma/form/fa./f. と表現される。

国際命名規約に基づく分類は、以下の通り変種の下に置かれる。

・二命名法:属名+種小名

・三命名法:亜種名、変種名、品種名

例:Echeveria colorata f. brandtii

ファセットライン(ウォーターマーク)

葉の表面についている白い粉によって現れる、年輪や波紋、切子面のような模様のこと。

葉が成長するにあたり、中心に重なっている状態から開いていく過程でできると思われる。

トリマネンシス、ラウイ交配種など、葉に白い粉が薄くついているエケベリアによくみられる。

日本国内では、古くから ウォーターマーク と呼ばれている。

斑入り(ふいり)

葉の葉緑素が突然変異やウイルスなどによって減少し、白や黄色等の線が入ること。

葉緑素が少ない分、光合成をする力が弱いため、成長が遅く環境変化に弱い。

フリル(ふりる)

葉がヒラヒラと波打った状態のこと

変種(へんしゅ)

基本的には原種と同類でありながら、形態的に異なっており、地理的にも異なる地域で育つ個体のこと。

あくまで自然界の中で起こった変異を意味し、園芸で人工的に作られたものは変種として扱わず、栽培品種/園芸品種という。

英語では、variety/var. と表現する。

国際命名規約に基づく分類は、以下の通り亜種の下に置かれる。

・二命名法:属名+種小名

・三命名法:亜種名、変種名、品種名

例:Echeveria setosa var. setosa

実生(みしょう)

種をまいて発芽させて育てること

ロゼット(ろぜっと)

葉が放射状に広がってバラの花のような形になること